ICONOGRAFIA CRISTIANA

DELLE ORIGINI

Catacombe: Culla

della civiltà artistica delle prime comunità

INTRODUZIONE

Il cristianesimo arrivò ben

presto a Roma. Quando S.Paolo

vi giunse verso il 61, vi trovò una comunità cristiana già ben organizzata che lo

accolse sulla Via Appia (At.28,14). Essa era

sorta spontaneamente allorchè - come ricordano gli Atti (2,10) - tra gli

ascoltatori di Pietro la mattina di Pentecoste c’erano degli stranieri romani”. La prima comunità cristiana era costituita per lo più di gente

umile e povera: braccianti, operai, schiavi, quelli che per primi

potevano accogliere il messaggio liberante di Cristo; ma c’erano anche dei ricchi. Che secondo l’insegnamento degli Apostoli

(Atti,4, 32-35), fornivano i mezzi per il sostentamento

e l’organizzazione della comunità mettendo a disposizione le proprie case le “domus

ecclesiae per le riunioni liturgiche della

comunità. Nelle loro ricche dimore

avvenivano le assemblee dei credenti, le celebrazioni eucaristiche e

i battesimi.

LE CATACOMBE

E furono i benestanti

che donarono i terreni per le sepolture. Il crescente numero dei

cristiani , le persecuzioni, le necessità dei poveri e la consapevolezza

che l’unità dei credenti si doveva conservare

anche nella morte, sviluppò nei cristiani, sin dal sec. II, la necessità

di avere sepolture proprie. Il nome col quale i cristiani definivano i

luoghi delle sepoltura è “cimitero”. Un termine che si oppone a “necropoli” (città dei

morti) in uso nel mondo pagano. Cimitero deriva dal greco Koimào=

dormire e rivela la fede nella

risurrezione: il cimitero diventava per i cristiani, che chiamavano “dies natalis” il giorno della

morte, il “luogo del sonno” in attesa della

risurrezione. I cimiteri cristiani assunsero il nome di CATACOMBA, solo a

partire dall’ epoca

medioevale. “Catacomba” deriva dal greco e significa “presso la cavità”;

l’unico cimitero cristiano conosciuto

nel Medioevo perché sopravvissuto

alle distruzioni dei secoli barbari era

quello di S.Sebastiano che appunto si trovava in un

avvallamento, una cava.

Le aree sepolcrali sorte tra il II e il III

secolo, fanno derivare il nome del generoso donatore: Priscilla, Domitilla, Pretestato,

Ottavilla, la catacomba di S.Callisto,

divenne il cimitero ufficiale e più importante della Chiesa nel III secolo.

In considerazione del numero e dei

mezzi limitati i cristiani scelsero la forma di sepoltura sotterranea; i

defunti venivano deposti nei loculi, cavità

sovrapposte lungo le pareti della galleria. Questi cimiteri che avevano un

carattere fortemente

ugualitario, si ampliarono costituendo un

un reticolo di gallerie e

aree sepolcrali scavate per chilometri, nel tenero tufo del Lazio e sovrapposte

a 4 o 5 piani sino ad una profondità di

25 metri.

Minime sono le strutture

architettoniche: l’arcosolio, i cubicoli, i lucernari.

Arcosolio con

i 12 Apostoli

Ipogeo degli Aureli

–Roma

LE

SEPOLTURE

Nel loculo, veniva

deposto il corpo, non bruciato, avvolto in un lenzuolo, il loculo veniva chiuso

da una lastra di pietra o marmo su cui era inciso il nome, una data, un simbolo. Accanto la lucernetta.

Catacomba di

Priscilla – Buon Pastore sec.II-in.III

L’ICONOGRAFIA

Questi cimiteri, sono anche la culla della civiltà artistica delle

prime comunità. Sulla lastra che chiudeva il loculo erano tracciati dei segni e il cubiculo veniva decorato. Il simbolo è il linguaggio caratteristico dell’antichità cristiana

Di questo

linguaggio simbolico sembra parlarci nell’Octavius,

Mincio Felice quando enumerando i più innominabili comportamenti dei cristini, ricorda che essi comunicano e si riconoscono a attraverso “segni”

Il termine SIMBOLO viene

dal greco "sumballon" e dal verbo sumballo

che significa "mettere insieme" (in questo caso unire il segno

al concetto), allude ad un segno o una figura visibile fatta per esprimere una

realtà non rappresentabile. Segno comprensibile dagli iniziati

Sulle lastre tombali che chiudevano i loculi veniva scritto il nome, un’augurio

un segno simbolico

I più antichi simboli cristologici sono: il BUON

PASTORE, immagine frequente già nel repertorio mitologico come divinità agreste. Entrato nel

simbolismo cristiano venne inciso sulle epigrafi e

dipinto nei cubicoli. Il Pastore è rappresentato nella piena

giovinezza, vestito della corta tunica,

la cintura ai fianchi, i calzari ai piedi, è il simbolo più

rappresentato nell’arte delle origini. È

il primo simbolo di Cristo crocifisso: il Pastore

buono che dà la vita per le sue pecore, immagine usata da Gesù

stesso nella parabola (Lc.15,3-7; Gv.10,11-16) per esprimere il suo amore di Salvatore.

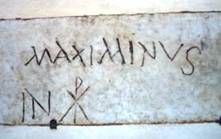

Molto noto è il MONOGRAMMA di Cristo

costituito dalle due prime lettere – la X (chi) e la I (iota) oppure la

X e la P (ro) - del nome greco ”Gesù

Cristo”; diventerà il chrismos costantiniano simbolo della Croce vittoriosa. Più tardi comparirà con

l’aggiunta di a - w (alfa e omega) e sarà il simbolo del “Cristo Signore” dell’Apocalisse 22,13 “Io sono l’a

e l’w, il Primo e lUltimo, il Vivente”.

La CROCE GAMMATA (uncinata) è un antichissimo

simbolo astrale di origine

orientale, entrò nella simbologia cristiana come simbolo della luce di Cristo

Epigrafe di IRENE –Cat

S.Callisto Roma

Frequentissima è la COLOMBA, atta a simboleggiare - nella sua naturale

innocenza - la dolcezza, l’umiltà, la mansuetudine, la carità, cioè le virtù che caratterizzano l’anima cristiana. La

Colomba, che in Oriente simboleggia l’amore, nelle epigrafi cristiane porta il ramo d’ulivo o si ciba al

grappolo, oppure beve alla fonte e diventa espressione dell’anima entrata nella

pace di Dio e partecipe del convito eterno; appare spesso vicino all’ORANTE,

figura vestita di una tunica con larghe maniche e con le braccia alzate in

preghiera, la “pietas” per i romani. Nell’iconografia cristiana l’Orante simboleggia l’anima in possesso della beatitudine celeste che

intercede per coloro che restano. Rappresenta lo

“status” di gioia, il canto e la lode al Signore.

“L’Orante è - dice S.Ambrogio nel 370 - la posizione del Cristo in croce”.

Nell’epigrafe

d’ALESSANDRA ( Museo Pio

Cristiano) l’Orante compare accanto alla colomba che porge la CORONA. Questo è un altro simbolo

frequentissimo, venne usato da Paolo (1° Cor. 9-24,27)

e nell’Apocalisse(2-10) “Sii fedele,

ti darò la corona della vita”.

L’uso

profano della corona nei cortei

trionfali, nei banchetti e nei sacrifici, rese cauti i cristiani nell’adottare

questo simbolo che diventerà poi emblema di vittoria sul martirio insieme con la PALMA: “Vidi

una gran folla di persone…che tenevano rami di palma, sono quelli che vengono

dalla grande tribolazione”(Ap.7-9,13)

Frequente è la NAVE, simbolo

della Chiesa e della vita del cristiano

che, sbattuta tra i flutti, combatte la “buona battaglia per conservare la fede e meritare il premio

eterno” (II Tm. 4,7). La Nave è la Chiesa, il

pilota è Cristo - simboleggiato nella croce dell’albero - che conduce al porto

della salvezza eterna quelli che a lei

si affidano. La Nave conduce al

porto cui la orienta il FARO, simbolo di

Cristo “luce del mondo”: l’anima fa il suo ingresso in Cielo.

Numerosi sono poi altri simboli tratti dal mondo animale: il

PESCE diffuso

nei graffiti, fin dal II secolo. Deriva dall’acrostato ICQUC= pesce, originato dalle iniziali della

frase greca che in italiano suona “Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore”.

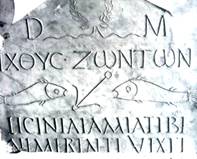

Epigrafe Licinia Amias

sec.III Vaticano

Questo

simbolo, professione di fede nella

divinità di Cristo, divenne il segno qualificante dei cristiani che si

configuravano come i pesciolini.

Molto

interessante è l’epigrafe di

Licinia Amias (dalla Necropoli Vaticana) del

III sec. Dopo la dedica ancora pagana “D…M”,

agli “dei Mani”, esordisce con l’invocazione al Cristo (ICQUC) pesce dei viventi seguita

da un’ancora con due pesci.

A volte il Pesce porta un cesto con pane e vino e diventa simbolo dell’Eucarestia (Cat.S.Callisto)

Fenice- Graffito Catacomba di S.Callisto

La FENICE, uccello mitico

dell’Arabia, simboleggia la Risurrezione.

Il PAVONE già usato nel

mondo pagano, indica l’immortalità. Molto diffuso, decorava anche le lucernette che nel

buio del cunicolo, in un insieme altamente suggestivo,

esprimevano la fede nella luce di Cristo

risorto.

I

SIMBOLI -

silenziose, commosse testimonianze di fede - sono i segni creati dai primi

cristiani per i tempi nuovi. Graffiti

con immediatezza e senza pretese estetiche, hanno però la forza comunicativa

dell’opera d’arte e l’attualità dei disegni dei “grandi artisti del XX secolo che, superata la soglia della forma e del tecnicismo si avventurano liberi nelle zone misteriose, radiose e

sublimi dello spirito”

"I

SIMBOLI cristiani nacquero nel buio, ma furono luce di gente che non si divertiva a scrivere

sui muri per capriccio. Furono testimonianze di uomini

e di donne bambini anziani, che

andavano cantando al Circo Massimo,

incontro alle croci alle scuri, al

fuoco, alle belve... primizia della fede di un popolo che osava credere nella

più incredibile delle verità: la Risurrezione... In quelle commosse

preghiere in quei colloqui abbreviati col Trascendente, c'era tutto il

rapporto del credente con Dio"(Costantino Ruggeri- Stenografie

dell’anima - Piemme).

LA

RAFFIGURAZIONE BIBLICA

La comunità

cristiana, pur condizionata dalla clandestinità e dall’originario aniconismo (proibizione delle immagini) giudaico, si

sviluppa in un ambito, quello romano, fortemente desideroso di immagini. Inoltre Il precetto

ebraico della proibizione delle immagini, non era generalizzato nel mondo cristiano,

erano presenti due correnti: la prima legata alle

concezioni veterotestamentarie contrarie alle

immagini, rappresentata da scrittori del

sec. II-III, come Tertulliano Cipriano, Ireneo; la

seconda favorevole alle immagini e rappresentata da Clemente e Origene.

I cristiani, immersi nella

cultura romana, sin del II secolo trasferirono la

tendenza decorativa romana nei loro ambienti famigliari e sepolcrali.

Le opere pittoriche erano

affini all’arte funeraria pagana, ma concettualmente diverse. Per il pagano,

secondo il quale la morte segna la fine di tutto, la tomba

rappresentava il limite oltre il quale non c’è che un mondo di ombre; per il

cristiano invece, per il quale la morte segna il passaggio alla vita piena e

definitiva, il dies natalis,

la tomba costituiva un luogo provvisorio, in attesa del risveglio finale.

Arte dei fossores

Le decorazioni cristiane

sono apparentemente molto simili a quelle pagane, ma la concezione di fondo è radicalmente diversa: il cristiano adorna la

tomba per dire attraverso le immagini la sua fede, secondario resta l’aspetto

“artistico”. Non si deve dimenticare che

l’arte paleocristiana era opera

dei fossores, cioè

di coloro che scavavano i sepolcri e che, molte volte, non sapevano dipingere e

scolpire, ma sapevano lasciare nelle

immagini una splendida testimonianza di fede vissuta.

Non si sono raggiunte nelle catacombe le alte

cime dell’arte, ma tutte le raffigurazioni suscitano interesse ed emozione

perché sono rappresentazioni figurative

dei primi secoli e ci tramandano la testimonianza della fede nascente e la speranza in Cristo,

come dice Costantino Ruggeri.

Antichità e interpretazioni

Le più antiche decorazioni

cristiane sono anteriori agli scritti dei padri e assurgono a valore di

documento archeologico e teologico iconografico.

Sono state date diverse

interpretazioni delle immagini dagli studiosi: Per Giovanni Battista De Rossi

le immagini hanno scopo didattico per Viktor Schultze vanno spiegate in relazione al

mistero della morte, Edmond Le Blant vi vede il

riflesso della liturgia, in queste immagini della salvezza

(Isacco liberato dal sacrificio, Giona liberato dal

mostro, Susanna dai vegliardi, i fanciulli dalla

fornace, Danieledai leoni). Le immagini del

repertorio primitivo rifletterebbero i concetti delle prime preghiere

liturgiche.

Paul Styger respinge e prospetta una soluzione materialista: cioè la sola finalità decorativa. Aimè

George Martimort scorge

nell’iconografia l’eco della catechesi antica: la Bibbia forniva gli esempi per

illustrare ai catecumeni i misteri della fede.

Perciò il repertorio iconografici abbonda di

quei paradigmi biblici dell’antico e del Nuovo Testamento (miracoli di Gesù).

Per altri non c’è un’unica

chiave di interpretazione di questa iconografia, ma

occorre verificare ogni volta.

Le CARATTERISTICHE

DELL’ICONOGRAFIA PALEOCRISTIANA

L’intenzione dell’artista

delle catacombe non è quella di rappresentare un preciso momento storico

biblico, bensì quella di richiamare alla memoria il fatto.

A questo scopo l’artista

riuniva i vari elementi di una storia separati nello spazio e nel tempo per

evocare, con la forza della sintesi, tutta la profondità di un avvenimento affinchè rimanesse ben presente al fruitore.

Ideogrammi

L’arte paleocristiana

procede per ideogrammi non per fotogrammi: in un’unica scena sono evocativa i

vari elementi di un’unica storia. Accade così che i fatti evocati in una stessa

scena abbiano diversa provenienza specialmente quando è rappresentato un ciclo

come nel sarcofago di Giona del Museo Lateranense:

Giona gettato in mare dalla nave, raccolto dal mostro marino e poi da questi restituito, Giona sotto la pergola. Quest’ultima scena appare separata dalla scena di Giona

sopra la nave a causa dell’inserimento di un motivo estraneo al ciclo: il

miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, miracolo che rimanda all’ Eucaristia la quale si inserisce come pane di vita, come pegno di risurrezione

dentro il mistero di morte e di vita che Giona prefigura. parossismo

Nel sarcofago di S.Ambrogio di Milano

appare il contrasto dei 3 ragazzi ebrei che rifiutano di adorare la

statua del re di Babilonia(Dn

3,21) in antitesi con i magi che offrono i loro doni al neonato re dei Giudei (Mt 2,2). La scena dei tre fanciulli

nella fornace ardente si è diffusa durante la Tetrarchia, in un momento in

cui il culto imperiale conosceva un pericoloso parossismo. I tre personaggi

sono rappresentati come oranti tra le fiamme, con le braccia alzate mentre le

fiamme si innalzano intorno a loro. I

tre ebrei son rappresentati vestiti

all’orientale: tunica corta stretta in

vita, pantaloni a sbuffo e berretto frigio. Nella catacomba di

Priscilla, al di sopra delle loro figure, si libra

una colomba immagine dell’esaudimento divinoalla fede espresso dalla preghiera dei tre fanciulli

(Dn 3,24-45).

Questa scena venne rappresentata molte volte sui sarcofagi in relazione

all’adorazione dei Magi, essi, come i Magi, indicano la stella quasi per

mostrare la causa del loro rifiuto, in

questo modo i tre fanciulli diventano i magi

e Nabuccodonosor Erode. Wilpert osserva che

tale compenetrazione di argomenti dell’Antico e del

Nuovo Testamento è un’ulteriore prova che l’arte funeraria cristiana che non è

storica, ma anzitutto simbolica.

L’Iconografia

Paleocristiana, come nel linguaggio le parole unendosi fra loro formano una

frase, così le immagini, ponendosi una accanto all’altra, lanciano un

messaggio.

Fondamentale per

comprendere queste scene bibliche è l’ermeneutica, stabilire l’esatta

interpretazione dei singoli elenenti. Per es. chi

ignora che secondo una antichissima tradizione S.

Paolo sarebbe stato decapitato lungo la riva sinistra del Tevere avrà difficoltà a spiegare perché si

trova raffigurato frequentemente un corso d’acqua accanto all’immagine del

martirio del santo.

BIBLIOGRAFIA

FIOCCHI, BISCONTI

MAZZOLENI – Le Catacombe Cristiane Di Roma –Schnell&Steiner 1998

COSTANTINO RUGGERI - Stenografie Dell’anima Ed Piemme 1991

RAFFAELLA FARIOLI –

Elementi Di Iconografia Cristiana Ed.Patron Bologna

ANTONIO BARUFFA – Le Catacombe

Di S.Callisto –

Libreria Editrice Vaticana

EGON SENDLER – Icona

Immagine Dell’invisibile - Ed Paoline

G.WILPERT – La Pittura Delle Catacombe Romane

“

- I Sarcofagi Cristiani Antichi –

Città del Vaticano

MANFRED LURKER – Dizionario

delle Immagini e dei Simboli Biblici - Ed Paoline 1989

LUIGI CERVELLINI – L’arte

Cristiana delle origini – LDC 1998