serpente di bronzo. Monte Nebo

Il Signore, in questa occasione, ordina

esplicitamente di costruire un oggetto che raffigura una creatura terrestre

- il serpente -; naturalmente, in

questo comando del Signore non c'è nessuna contraddizione con l'ordine dato da

Dio di non costruire alcun oggetto che raffigurasse creature terrestri.

Tuttavia lo stesso serpente di bronzo costruito nel deserto viene distrutto,

sempre per ordine di Dio, quando gli Ebrei cominciano ad adorarlo, a bruciargli

incenso, a dargli un nome idolatrico: Necustan (2 Re 18, 4). ome abbiamo visto per

adornare un luogo di culto, quando non

vi è pericolo di idolatria, il Signore gradisce che si costruiscano statue

e si realizzino dipinti.

4) COME SI

COMPORTARONO I PRIMI CRISTIANI?. ORIGINE DELLA RAFFIGURAZIONE

è da sfatare il luogo

comune secondo il quale la

Chiesa primitiva, alla pari del mondo giudaico, sarebbe stata

contraria alle immagini. All'interno della Chiesa antica si sono sviluppate due

correnti: una favorevole alle immagini (iconica), rappresentata in modo

particolare dagli scrittori e teologi dell'area alessandrina (Clemente,

Origene), l'altra (aniconica) legata alla concezione veterotestamentaria,

contraria alle immagini sacre, rappresentata dagli apologisti (Atenagora,

Taziano, Aristide, Giustino) e da

scrittori cristiani del II e III secolo (Tertulliano, Cipriano, Ireneo). Le

tesi della corrente aniconicaculmineranno nel Concilio di Elvira (Granada)

del 303, dove si fa divieto di rappresentare sulle pareti della chiesa ogni

sorta di immagine sacra, ma con esplicito riferimento alla sola aula di culto e

non a qualunque genere di pitture. D'altra parte, esistevano già nel III secolo

numerose chiese erette al tempo della tolleranza religiosa dei Severi, sia in

Oriente che in Occidente che, spazzate

via dalla persecuzione di Docleziano, non ci è dato sapere se contenessero

o meno delle pitture. Generalmente i

Padri della Chiesa, come Eusebio o Tertulliano, sono ostili all'arte, ricordando le proibizioni della legge

mosaica (Esodo, XX, 4; Deuteronomio,

XXVII, 15). Però non sembra che gli

Ebrei, così rigorosi in questa materia, estendessero quelle proibizioni

all'arte funeraria e alle pitture nelle sinagoghe come abbiamo visto nei

dipinti della sinagoga di Dura

Europos, in Siria lungo l'Eufrate. Visione

di Ezechiele.Sinagoga Dura Europos

Visione

di Ezechiele.Sinagoga Dura Europos

è facile

dunque comprendere come i cristiani non abbiano avuto maggiori scrupoli degli

Ebrei, desideravano rappresentare immagini e vennero sostenuti dalle

indicazioni di Clemente Alessandrino che nel terzo libro

del Pedagogo, indicando la via del simbolismo, scrive Raffigurino invece di

figure idolatriche, l'effige di una colomba, di un pesce, di una nave con le

vele al vento, di una lira, lo strumento di cui si serviva Policrate, o di

un'ancora, che Seleuco fece incidere sul suo anello .

5) LA PRIMA FORMA DIARTE CRISTIANA FU IL SIMBOLO

La

Parola SIMBOLO viene dal greco

"sumbolon" e dal verbo sumballo che significa "mettere

insieme" (in questo caso unire il segno al concetto). Allude ad un

segno o ad una figura visibile fatta per esprimere una realtà non

rappresentabile.E' come una formula scritta, densa di

significato, di valore evocativo, e di un recondito senso del mistero per un

tempo di persecuzione e di martirio. Scrive Costantino Ruggeri I

Simboli graffiti, sono schivi di aggettivi, dettati e scritti a volte soltanto un'ora dopo che il martire era stato

decapitato, sgozzato e i suoi resti, avvolti in lenzuoli, sepolti in loculi di

fortuna nelle tenebre, nei cimiteri scavati nel tufo romano.

Il

simbolo divenne il primo linguaggio figurativo il primo mezzo espressivo dei

cristiani. Erano tratti dal Vangelo e dalla Bibbia, ma anche dal linguaggio

figurativo dell'ambiente in cui si sviluppò il cristianesimo, come aveva

suggerito Clemente Alessandrino e anche dal  mondo pagano, simboli trasformati in

significato cristiano: LA

COLOMBA, IL PASTORE, L‘AGNELLO, IL PAVONE, IL DELFINO,

l'albero, LA NAVE,

l'oRANTE (la romana pietas) L'ANCORA, IL PESCE; segni

comprensibili agli iniziati da cui

mondo pagano, simboli trasformati in

significato cristiano: LA

COLOMBA, IL PASTORE, L‘AGNELLO, IL PAVONE, IL DELFINO,

l'albero, LA NAVE,

l'oRANTE (la romana pietas) L'ANCORA, IL PESCE; segni

comprensibili agli iniziati da cui

emergeva

la fede e la speranza dei primi cristiani nella vita eterna e in Gesù

Cristo figlio di Dio.

La volta del cubicolo di Ampliato nel cimitero di Domitilla in Roma (fine del sec. I),e altri cubicoli sono coperte di

affreschi di stile romano pompeiano, una decorazione naturalistica, simbolo del PARADISO (giardino), e dellasperanza nella vita eterna:

6) COL SEC. III iniziano ad apparire a

Roma, a Napoli, ad Alessandria I Temi Biblici destinati a spiegare la

Bibbia, i miracoli di

Cristo. Alcune figure e alcune scene

alludono ai sacramenti (scene di banchetti per la "Fractio panis"il battesimo ) e all'Incarnazione: La vergine

che stringe al seno il Bambino con gesto materno, del cimitero di Priscilla

(del sec. II), è certo la più antica Madonna che si conosca.Così si va formando progressivamente

l'iconografia cristiana per uno scopo preciso: la catechesi e l'inculturazione biblica.l'iMMAGINE

DI GESù venne raffigurata nei primi tre

secoli solo simbolicamente con L'espressione della bellezza e dell'eterna

giovinezza del PASTORE DI cui lo stesso

Tertulliano ci parla nel II secolo e che

saranno i primi simboli della crocifissione di Gesù, egli infatti disse: Io

sono il buon pastore il buon pastore da

la vita per le pecore. Il pastore è raffigurato in una bellezzaapollinea, ma con le connotazioni di una

profonda spiritualità.Le prime immagini di sarcofagipresentano Cristo come giovane, imberbe; una figura ideale su base

classicheggiante, per esprimere l'eterna

giovinezza di Dio. E rappresentato come

docente seduto, tra gli Apostoli, in

atto di insegnare. E anche rappresentato

con la figura del mitico Orfeo capace di ammansire con il suo canto anche

gli animi più riottosi. Scrive Eusebio: Se Orfeo col suono

della lira ammansì le fiere, anzi con il fascino delle note ammaliò anche le

querce, l'onnipotente Verbo di Dio fece di più: per sanare la mente umana

costruì uno strumento con le sue stesse mani cioè la natura delL'uomo e con

questo strumento suonò una musica intrigante con la quale affascinò e ammansì i

costumi dei barbari e dei pagani, guarendo con il farmaco della dottrina celeste gli istinti

selvaggi e brutali del loro cuore. E poi lo straordinario mosaico del CRISTO SOLE, l'Helios del mausoleo dei Giuli negli scavi Vaticani, risalente al II

secolo, un mosaico molto bello che rappresenta Cristo che, come Sol

invictus, percorre il cielo su una quadriga e con la testa contornata da

nimbo e raggiera.

E poi lo straordinario mosaico del CRISTO SOLE, l'Helios del mausoleo dei Giuli negli scavi Vaticani, risalente al II

secolo, un mosaico molto bello che rappresenta Cristo che, come Sol

invictus, percorre il cielo su una quadriga e con la testa contornata da

nimbo e raggiera. LA CROCIFISSIONE di CRISTO veniva anch'essa

raffigurata simbolicamente con le immagini dell'agnello, il pastore, la nave, il delfino, l'ancora. La croce

non si poteva raffigurare per la derisione dei pagani per l'orrore che

suscitava e per l'osservanza della

proibizione mosaica. Nel V secolo, in

seguito alle deliberazioni conciliari e all'eliminazione della pena della

crocifissione, apparve il primo Crocifisso,

LA CROCIFISSIONE di CRISTO veniva anch'essa

raffigurata simbolicamente con le immagini dell'agnello, il pastore, la nave, il delfino, l'ancora. La croce

non si poteva raffigurare per la derisione dei pagani per l'orrore che

suscitava e per l'osservanza della

proibizione mosaica. Nel V secolo, in

seguito alle deliberazioni conciliari e all'eliminazione della pena della

crocifissione, apparve il primo Crocifisso,  sulla Porta diS.Sabina a Roma. Cristo è rappresentatocrocifisso ma è vivente, vittorioso sulla

morte, Cristo è morto ma è risorto era

l'annuncio dei cristiani. E' questa l'iconografia del crocifissodi tutto il primo millennio che culminerà, ad

esempio, nell'immagine della croce di S.Damiano ad Assisi..Verso

il XIII secolo sotto l'influsso della meditazionefrancescana sul dolore .di Gesù, apparirà

l'iconografia del Cristo sofferente

sulla Porta diS.Sabina a Roma. Cristo è rappresentatocrocifisso ma è vivente, vittorioso sulla

morte, Cristo è morto ma è risorto era

l'annuncio dei cristiani. E' questa l'iconografia del crocifissodi tutto il primo millennio che culminerà, ad

esempio, nell'immagine della croce di S.Damiano ad Assisi..Verso

il XIII secolo sotto l'influsso della meditazionefrancescana sul dolore .di Gesù, apparirà

l'iconografia del Cristo sofferente

7) COME SI E' ARRIVATI ALL'AFFERMAZIONE DELLA

LICEITA'

DELL'IMMAGINE

Occorre arrivare al sec. IV quando con le definizioni

conciliari di Niceadel 325, ancheil rifiuto delle immaginisi placa. I Padriaffermano che la corporeità dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio,viene nobilitata dall'Incarnazione del Verbo;

se il Figlio di Dio è entrato nel mondo delle realtà

visibili, l'iMMAGINE NON

è PIù PROIBITA e si può rappresentare, così si puòrappresentare ciò che di Dio si è reso

visibile: GESù CRISTO IMMAGINE DEL DIO INVISIBILE. (Col 1-3,12,20)

Questo primo concilio di Niceachiarì contro Ario, l'identità di natura tra

il Padre e il Figlio, e ciò non si

sarebbe potuto mostrare meglio visivamente che mediante la raffigurazionedelle

scene bibliche e dei miracoli che Cristo operavacon la potenza di Dio. Nelle catacombe i

fossori creavano il dipinto e spiegavano il racconto, realizzando una primitiva sorta diBiblia Pauperum - la

Bibbia degli analfabeti - che si protrarrà e si svilupperà

specialmente all'inizio del secondo millennio, come vedremo

Il

messaggio di tale pittura che presenta tutte scene di salvezza (gli ebrei liberati

dall'Egitto, Susanna liberata dai cattivi vecchioni, Daniele liberato dai

leoni, e tre ragazzi liberati dalle fiamme)

e i miracoli con cui Gesù libera dal

maligno e dal dolore coloro che credono (la resurrezione di Lazzaro, la guarigione del

cieco nato e quella del paralitico, ecc).è: Dio ci libera e ci salva e ci guarisce in

Cristo.

Nell'arte

catacombale non ci sono immagini

negative di dannazione, le scene

bibliche voglio esprimere il grande gioioso messaggio di salvezza

Nel 381 il Concilio di Costantinopoli torna sulla

questione cristologico-trinitaria con la famosa disputa sul Filioque nella

professione di fede: la questione è

ancora sulla divinità di Cristo.

A Efeso, nel 431, contro Nestorio, si

proclamò che nella persona del Verbo sussistono le due nature, divina e umana.  Volto di Cristo alfa omega Cubicolo del Leone, catacomba di Commodilla,

sec IV)

Volto di Cristo alfa omega Cubicolo del Leone, catacomba di Commodilla,

sec IV)

Questa voltasi trattava il problema della vera natura di Cristo, sottolineando la sua

natura umana Forse non è un caso che

intorno a quelle date compare il volto barbato di Cristo (del cubicolo del Leone nella catacomba di Commodilla, sec

IV)

La questione

della liceità delle immagini, venne poi ripresa con una solenne risoluzione nel

Secondo Concilio di Nicea,celebrato nell'anno 787 e

convocato, sotto la spinta iconoclasta, proprio per

discutere questoargomento. Infatti nell'anno 730, l'imperatore d'oriente Leone III Isaurico iconoclasta proibisce il culto delle immagini, proibisce

l'utilizzo delle famose ICONE,allora diffuse in tutto il mondo

cristiano. Questa proibizione imperiale,

scatena una terribile devastazione, che

porta alla distruzione di preziosissime icone, di magnifiche opere d'arte, che

furono insensatamente distrutte, con un odio particolarmente feroce.

Il Patriarca di Costantinopoli, Germano,

si oppone a questa misura imperiale, ma viene destituito e i difensori delle

immagini sacre vengono duramente

perseguitati e gli iconografi torturati e uccisi.

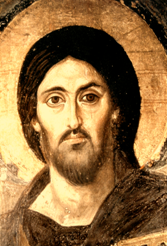

Cristo del Monastero di S,Caterina, Sinai sec VI

Cristo del Monastero di S,Caterina, Sinai sec VI

Finalmente il secondo concilio di Nicea sancisce

l'assoluta liceità di rappresentare per immagini la figura di Gesù, di Maria

Sua Madre, degli Angeli e dei santi.(immagini già

tutte reperibili nelle catacombe dei sec.IV-V.VI)

Nell869 al Sinodo di Costantinopoli si dice:

"Prescriviamo di venerare l'icona di nostro Signore e di manifestarle lo stesso

onore riservato ai libri dei Vangeli. Se qualcuno non venera l'icona di

Cristo, infatti, non sarà neppure in grado di riconoscerne la figura in

occasione del suo secondo Avvento".

Con questa affermazione viene

introdotta la tesi secondo la quale non solo la Parola, ma anche

l'immagine

è salvifica; l'icona diventa così

oggetto privilegiato della pratica religiosa della devozione e

della conoscenza della Bibbia.

Nella sesta

sessione del II C. di Nicea , il diacono Epifanio di Catania ribatte su tutte

le affermazioni iconoclaste., egli ricordò il canone 82 del precedente Concilio

di Costantinopoli III (680-681): """Su

alcune riproduzioni delle venerate immagini è ritratto un agnello, il vero

agnello a noi preannunciato dalla legge è Cristo nostro Dio.

Affinchè anche nelle opere

pittoriche ciò che è perfetto sia rappresentato agli occhi di tutti, stabiliamo che da questo momento,

UMANA DELl'agnello CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO, CRISTO nostro Dio. Per

mezzo suo contempliamo la profondità dell'umiliazione del Verbo di Dio e siamo

portati per mano al ricordo del suo dimorare nella carne,

Difficile sminuire l'importanza di

questo testo magisteriale cristologico.

Non solo è legittimo, ma necessario e perfino

inevitabileraffigurare visibilmente Colui che ha voluto

rendersi visibile nella kenosis del mistero dell'incarnazione.

7) FONDAMENTO

BIBLICO DELLA LICEITA DELLE IMMAGINI (I Gv.1)

Il

fondamento della proposta di Nicea e di tutta la lotta per la liceità delle

immagini è la I°

lettera di San Giovanni cap.1: "Ciò che era

fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i

nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno

toccato, ossia il Verbo della vita

(poichè la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo

testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è

resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo

anche a voi, perchè anche Voi siate in comunionecol Padre e col Figlio suo Gesù Cristo".

l'arte cristiana è possibile e lecitaperchè Dio si è reso visibile in Cristo, si è

calato nella storia, noi lo abbiamo visto e toccato

l'onore reso

all'icona è diretto al prototipo

(S. Basilii Magni, De Spiritu Sanct u XVIII, 45, 19).

8) AUTORI FAVOREVOLI ALLE IMMAGINI

Già

dal V secolo alcuni autori scrivono in

favore delle immagini: Paolino di Nola (a. 403) che

giustifica la pittura cristiana auspicando che "la figura rivestita di

colori attragga l'interesse delle menti attonite dei contadini; essa è spiegata

dalle iscrizioni, mentre tutti additano

e leggono le figure dipinte",

Nilo di Ancira (Ancira, Galazia. Monaco sec. V):

"La mano del migliore pittore ricopra la chiesa di immagini dell'Antico

Testamento e del Nuovo Testamento, affinchè gli illetterati, che non possono

leggere le Scritture, si istruiscano guardando le gesta gloriose di coloro, che

hanno fedelmente servito il vero Dio e siano invitati ad imitare sì nobile

condotta" (Lettera, 79, 578-579).

Fondamento dogmatico del culto delle icone è

l'Incarnazione: Il Verbo si è fatto carne, Gesù è il volto umano di Dio e noi dunque,

lo possiamo rappresentare (GIOVANNI DAMASCENO, Discorsi I, 22).

Gregorio Magno nal sec.

VI aprendo alla Biblia pauperum scrive: Nelle chiese si mettano le pitture affinchè

gli analfabeti, almeno guardando le pareti, leggano quello che non sono capaci

di leggere nei codici, infatti, quello che la scrittura è per chi sa leggere,

lo sono le immagini per gli analfabeti.

9) CON LA LIBERTà COSTANTINIANA

le testimonianze iconografiche cristiane nate nell'ambito delle catacombe erano passate nei

battisteri con funzioneprevalentementecatechetica ed infine, estese anche alle

aule di culto, le basiliche, vincendo le ultime resistenze contrarie. Verso

l'altare converge tutta la basilica

cristiana pervasa dellaluce che proviene dalle grandi aperture:

dalla porta centrale - simbolo di Cristo "porta

dell'ovile" - si accede alle 3 o 5 navate, che, scandite dalle colonne -

simbolo degli Apostoli e dei santi - esprimono il cammino delL'uomo

verso la meta, il Cristo,

raffigurato tra apostoli e martiri nei mosaici

dorati del catino absidale che conclude il presbiterio.

La

storia dell'immagine prosegue nella svolta iconografica di tempi nuovi

Nel sec VIII la fuga degli iconografi dalla grande persecuzione iconoclasta d'oriente ebbe

una grande importanza per l'arte medioevale italiana, gli iconografi portavano

in Occidente la conoscenza della

pittura delle pale

Annunciazione di Simone Martini

Annunciazione di Simone Martini

d'altare

e devozionali su fondo oro con immagini

di Cristo di Maria e dei santi martiri

che ebbero ampia diffusione nell'arte Romanica e gotica (es. Annunciazione di Simone Martini, la Maestà di Duccio Da

Buoninsegna)

Le immagini dei SANTI - in particolare i martiri -apparvero già verso la fine del IV, in. V secolo, nelle catacombe, dove

si trova già una fisionomia ben definita per alcuni apostoli, Pietro e Paolo (la "Consegna della legge" del V secolo,

mostra Gesù che, circondato dagli Apostoli, consegnaloro il rotolo dellaParola di Dio; nella "Consegna delle chiavi a Pietro"

della Catacomba di Commodilla , Gesù, seduto sul globo, che simboleggia la sua Signoria,consegna le chiavi a Pietro (Mt 16,18)

10) NEL PRIMO MILLENNIOla pittura preromanicalega

i pittori ad un programma Iconografico che prevedeva: la centralità della figura del Cristo glorioso,

il posto di Maria e dei santi, lasciando tuttavia libertà espressiva ai singoli

artisti nella rappresentazione dei temi indicati.

Dio, raffigurato nei secoli precedentiSOLO CON L'IMMAGINE DELLA MANO, viene ora raffigurato col

Dio, raffigurato nei secoli precedentiSOLO CON L'IMMAGINE DELLA MANO, viene ora raffigurato col

VOLTO DI CRISTO con un chiaro riferimento Trinitario.

Cosi lo vediamo nella stupenda scultura dellaGenesi

di Wiligelmo del Duomo di Modena.

Questa libertà nella

rappresentazione di temi programmati, diede origine, nei secoli successivi, ad

una notevole varietà iconografica, con la figura del Cristo Pantocratore, la Majestas Domini, immagini che riflettono l'onore al re o

all'imperatore. Era la mentalità del tempo: per la gente non poteva esserci raffigurazione

più efficace per esprimere il concetto altissimo di Dio.

Così nel catino absidale delle chiese appareil tema del Cristo in mandorla col tetramorfo.Cristo "Signore" chetiene in mano il globo (attributo di Dio

creatore) èseduto in mandorla iridata (arcobaleno). L'iride deriva dalla scomposizione

della luce bianca che è il colore della luminosità divina;la

luce bianca intorno al Cristo, uomo-Dio si scompone nei suoi 7 colori che

circondano la figura. Così l'iride assume il significato simbolico della

comunicazione divina.

Busca,

Cappella S.Stefano, Cristo in mandorla iridata, col tetramorfo

Busca,

Cappella S.Stefano, Cristo in mandorla iridata, col tetramorfo

La figura del Cristo è circondata dal Tetramorfo, simbolo degli Evangelisti.

Immagine si riferisce alle visioni

d'Ezechiele 1,( poi riprese dall'Apocalisse cap.4):

Ebbi questa visione: una porta era aperta

nel cielo. Fui rapito in estasi ed ecco un trono si elevava nel cielo e uno vi

era seduto . Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al

trono poi, c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 vegliardi avvolti in

candide vesti . In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri

viventi Il primo vivente era simile ad un leone, il secondo vivente aveva

l'aspetto di un giovane toro, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il

quarto vivente era simile ad un'aquila mentre vola. (Ap.1,4,11).

Nel sec. II Ireneo nel testo "Contro gli eretici", correla per la

prima volta i Viventi ai quattro

Evangelisti inoltre, afferma che i quattro Viventi riflettono un'aspetto di

Cristo: nella faccia umana la sua incarnazione, nella faccia leonina la sua

potenza vincente, nella faccia taurina il supremo sacrificio di Cristo, nella

faccia d'aquila l'effusione dello Spirito Santo dall'alto. Si ritenne poi

possibile (Gregorio Magno) far derivare dal primo capitolo dei Vangeli la

motivazione dell'attribuzione: L'uomo viene correlato a Matteo, perchè Matteo cap.1 riporta l'albero genealogico di

Gesù; il leone a Marco che inizia il Vangelo con Gesù che" stava nel deserto e

le fiere servivano"; il toro a Luca, perchè Luca inizia il suo Vangelo col

sacrificio del sacerdote Zaccaria; l'aquila a Giovanni, perchè il prologo

giovanneo dimostra una teologia più elevata. I vangeli nel loro complesso

esprimono la totalità della figura di Cristo. (M.PICCAT, 1991, G.de CHAMPEAUX

-S.STERCKX 1988; HEINRICH E MARGARETHE SCHMIDT, 1988).

Nel complesso questa iconografia,

collocata generalmente nei catini absidali, costituiva il programma pittorico e

la riflessione teologica della catechesi del primo millennio.

11) L'IMMAGINE DI MARIA

Era già presente nelle catacombe dalla fine del sec

II (Annunciazione, Natività, i magi

Catacomba di Priscilla fine II secolo) a assistiamo a partire dal sec. XI all'introduzione di numerosi elementi

narrativi mariani

I

Vangeli canonici riportano la presenza

di Maria come Madre di Gesù (Luca. e

Matteo cap.1, 2, Paolo ai Galati 4,4. Gv.1,11; Mc. 3,34-35; Gv.19,25-27;  At

1,14, ma non raccontano nulla delle sue vicende biograficheStroppo

(Cn) cappella San Peyre, Natività di Gesù

At

1,14, ma non raccontano nulla delle sue vicende biograficheStroppo

(Cn) cappella San Peyre, Natività di Gesù

anteriori

all'evento dell'Annunciazione. Le fonti

dei temi raffiguranti nelle storie di Maria risultano pertanto attinte oltre, che ai vangeli canonici, anche a quelli "apocrifi" che

sono

stati composti generalmente da autori gnostici che assumono il nome di un

apostolo, per dare una base evangelica a nuove dottrine. Vengono rappresentate scene

relative all'Annunciazione, al parto, alla nascita di Maria, i suoi genitori;

scene relative alla presentazione al tempio di Maria e sposalizio con Giuseppe

dal bastone fiorito, la nascita di Gesù, il luogo, protagonisti vari, la

trasformazione dei magi in figure  Padova Giotto Cappella degli Scrovegni. Matrimonio di Maria e Giuseppe

Padova Giotto Cappella degli Scrovegni. Matrimonio di Maria e Giuseppe

regali, la

morte e assunzione di Maria .. (Es. Protoevangelo di Giacomo, Vangelo

di Pietro, dello Pseudo Giuseppe D'Arimatea, Vangelo degli Ebrei, Vangelo di

Tommaso e altri) Scritti tra

i sec. II e VI, gli Apocrifi sono stati volgarizzati e diffusi nel sec.

XIII, tra gli altri, da Vincenzo Beauvais nel suo Speculum Historiae e

da Jacopo da Varagine nella Legenda Aurea..

Negli scrittiApocrifi vi sono tradizioni molto antiche,

esse sono state accolte nellaChiesa non come libri canonici, ma come

tradizioni utili alla raffigurazione per la loro immediatezza, che ha ridotto

la distanza tra credenza popolare e rivelazione. In seguito queste

iconografie scomparvero talvolta vennero

proibite.

La

diffusione in Europa della Dovotio moderna, un movimento spirituale nato

nel sec. XIV nei Paesi Bassi, può contribuire a spiegare i vertici raggiunti

dalla devozione popolare per la Vergine Maria, in tutte le forme che potevano

suscitare sentimenti di tenerezza e di commozione

12) NEL XIV XV SECOLOASSISTIAMO AD UNFENOMENO GRANDIOSO di INCULTURAZIONE CRISTIANA CON l'arte

l'arte,

in particolare la pittura, era diventata per la sua immediatezza comunicativa,

il mezzo visivo per la catechesi itinerante dei predicatori che, alla pittura,

affidavano la trasmissione del messaggio dottrinaleper raggiungere più facilmente anche le fasce

più povere della popolazione.

L'espressione

artistica diventava allora il mass media insostituibile di un sapere

popolare, che consisteva nella consapevolezza dei contenuti della fede

cattolica e nella conoscenza dei mezzi per la salvezza eterna. Con la pittura

venivano impiegati anche il teatro e le Sacre Rappresentazioni; le stesse

Confraternite assumevano attori e rappresentavano i "Misteri" sui

sagrati delle chiese e per le strade, in quadri scenici raggiungibili processionalmente,

spettacoli che coinvolgevano, commuovevano e divertivano, cui partecipava anche

il popolo in una sorta di happening della sagra religiosa Così la Bibbia, in quell'azione autentica e realistica,

fortemente espressionistica, ma immediata e comunicativa, diventava cultura,

evangelizzazione efficace.

Lo spettacolo, in un'ideale continuità, tornava poi

sulle pareti delle chiese, dove le scene presentate si fissavano, per diventare

scuola e sfondo scenografico di nuove rappresentazioni. un'arte dunque, al servizio dell'istanza religiosa, per arginare il

dilagare delle correnti ereticali di matrice pauperistico-popolare che

minacciavano la fede cattolica.

Montegrazie(Im)

Santuario Affreschi dei Biazaci 1483

Montegrazie(Im)

Santuario Affreschi dei Biazaci 1483

Nella

Chiesa del tempo "la pittura diventava

anzi il sillabario e il libro di lettura" che rendeva plastico e attraente

il messaggio a coloro che non potevano leggere; come aveva già auspicato papa

Gregorio Magno fin dal sec. VI

TRA IL 1300 E IL 1400.1500 LE CHIESE, PER QUANTO PICCOLE.

SI RIVESTIRONO TUTTE DI DIPINTI.

Il pittore è anche il

predicatore itinerante che visualizza sui muri i contenuti della catechesi e

delle Sacre Scritture della fede popolare. Pensiamo alla Cappella degli Scrovegni di

Giotto a Padova del 1305 La

Chiesa di nostra Signora del Fontano di Briga delCanavesio,

la parrocchiale di Elva di Hans Clemer,

di Casteldelfino dei Biazaci e tutte

le cappelle dipinte del nostro territorio. Sono rappresentate: Scene della

vita di Gesù, la Natività,

Maria e la Passione

di Gesù, il tetramorfo, i santie poi le scenecatechetiche: virtù e vizi, la buona e la

cattiva morte, il Giudizio universale, Paradiso, purgatorio, inferno ( es.S.Maria di Montegrazie(IM) dipinta dai

Biazaci, Canavesio a Briga, S. Fiorenzo

di Bastia, Santuario Madonna dei Boschi a Boves ecc.)

13) NEL RINASCIMENTO

l'arte esprime la grandezza delL'uomo, pensiamo alle raffigurazioni michelangiolesche alla Sistina, la Creazione della volta con il possente Dio  Creatore e il Cristo giudice, nella terribilità di quel gesto da cui anche la Madre si volge. Michelangelo

segna il vertice dell'iconografia , ma insieme anticipa, in quelle grandiosità sovrumane, l'inquietudine che sfocerà nel drammatico scisma del ‘500

Creatore e il Cristo giudice, nella terribilità di quel gesto da cui anche la Madre si volge. Michelangelo

segna il vertice dell'iconografia , ma insieme anticipa, in quelle grandiosità sovrumane, l'inquietudine che sfocerà nel drammatico scisma del ‘500

14) LA RIFORMA PROTESTANTE la

lotta iconoclasta contro le immagini, tanto nella liturgia quanto nella pietà popolare, scoppia nuovamente CON LO SCISMA DELLA RIFORMA

PROTESTANTE DI MARTIN LUTERO, che ha dato il via alla nascita

del variegato e multiforme mondo protestante o "evangelico". Soprattutto i calvinisti, si distinsero per

l'iconoclastia, la distruzione di molte

statue, crocifissi, tabernacoli dipinti, reliquie,

pale o retabli e molte immagini nelle chiese

che essi occuparono, dopo la rivolta contro la Chiesa di Roma. Numerosi riformatori protestanti,incoraggiarono la distruzione delle immagini

religiose appellandosi come abbiamo detto alle proibizioni (intese frammentariamente)

del Pentateuco.La venerazione delle immagini era considerata

alla stregua di un'eresia pagana, superstizione e idolatra.Le prime distruzioni

iconoclaste comparvero in Germania ed in Svizzera, soprattutto a Zurigo (1523), Copenaghen

(1530), Münster (1534), Ginevra

(1535), e Augusta (1537). Scozia e

Francia Italia specialmente nelle nostre valli i

dipinti delle cappelle subirono gravi danni e distruzioni come possiamo vedere ad es. a Casteldelfino a Busca e in

tutte le cappelle del tempo

14) CON LA RIFORMA CATTOLICA

Grandi figure di santi

diedero un forte impulso al rinnovamento

della vita cristiana nella Chiesa con le

opere di caritàSorsero grandi opere caritative: Ospedali,

orfanotrofi, ospizi, scuole .Anche l'arte rinascimentale talvolta

ampiamente profana, venne riformata col

ritorno al contenuto spirituale espresso

dalle immagini. La Chiesain opposizione alla freddanudità delle chiese protestanti vuole

richiamare i fedeli con strutture che

centralizzano l'Eucaristia e con la

bellezza spirituale della decorazione. Una tendenza che sfocerànell'esaltazione della bellezza, della

gloria e della luce, del barocco del sec XVII (per poi rifluire nuovamente in nuove

opere prive di contenuto spirituale e

catechetico nei secoli seguentiche esaltavano la pura dimensione estetica.

G.L.Bernini, Estasi di S.Teresa

G.L.Bernini, Estasi di S.Teresa

l'arte rispecchia

le aspirazioni dei popoli e delle epoche. Tra XVIIl e

XIX secle immagini trovano una nuova giustificazione

come opere d'arte: non è più tangibile

la presenza della sacralità dell'immagine, l'opera diventa una

"finestra" sul mondo creativo dell'artista.

14) l'arte NELLE CHIESE di OGGGI

L'uomo del nostro tempo,

circondato di informazioni culturali,

biblioteche, comunicazionimultimediali, televisive, internet,

produzione filmica ecc. legge,

vede, può conoscere i contenuti; ha

superato il bisogno

W.Gongdon. Crocifisso

W.Gongdon. Crocifisso

dell'espressività figurativa

religiosa per sapere. L'uomo di oggi ha

bisogno di sperimentare, di sentire la

dimensione soprannaturale. Ecco l'arte non è più figurativa, ma per lo più

astratta.

Nelle chiese moderne la LUCE diventa il simbolo più efficace di CRISTO

"luce del mondo" . La luce infatti irrompe suggestiva delle vetrate

e riempie le chiese come il canto

altissimo di una nuova spiritualità con l'immaterialità cromatica e luminosa

delle vetrate colorate come nella cappella di Ronchamp di Le Corbusier come dalle vetrate di Costantino Ruggeri nella

Chiesa del Divino Amore di Roma e della nostra Chiesa del  Cuore immacolato di Maria a Cuneo con le

luminose vetrate e lo splendido fonte battesimale opera di

una bellezza assoluta. Disse Costantino

R."Oggi la bellezza si deve fare con le forme del nostro tempo. l'arte moderna deve entrare nella

Chiesa come la bellezza era entrata nelle chiese antiche.".

Cuore immacolato di Maria a Cuneo con le

luminose vetrate e lo splendido fonte battesimale opera di

una bellezza assoluta. Disse Costantino

R."Oggi la bellezza si deve fare con le forme del nostro tempo. l'arte moderna deve entrare nella

Chiesa come la bellezza era entrata nelle chiese antiche.".

In quel linguaggio affidato ai simboli; egli traduce

modernamente i simboli paleocristiani che, nelle vetrate, sono filtrate da una sensibilità che li trasforma in tachismes quasi informali.

La vetrata, infatti, nelle

intenzione di Padre Costantino rappresenta un inno alla Trinità e i suoi simboli sono soprattutto tre: il triangolo

di luce, Il motivo

del sole che è l'immagine più vivida e radiosa del Cristo con la stella che è

la traduzione del monogramma catacombale. Il pesce, l'ICTUS che si rispecchia nell'acqua limpida in continuo

movimento del battistero e che rifrange la luce delle vetrate, creandola percezione della vita e di ciò che avviene nella nostra anima con la grazia.

."l'arte(espressione di quell'essere fatto a immagine e somiglianza di Dio") è una strada checonduce al Paradiso" (

P.Costantino Ruggeri)